Der Begriff des Traditionalismus steht bis heute in einem eher dimmen Licht. Nur wenige verstehen was er eigentlich bedeutet. Manche verwenden ihn synonym wenn sie etwas als altmodisch bezeichnen, doch Tradition ist genau das Gegenteil von Mode. Tradition steht für etwas, dass aus entferntester Vergangenheit, von Generation zu Generation gepflegt und weitergegeben wurde, eben genau ohne sich zu verändern.

Für jemanden der sich als modern bezeichnet, könnte es vielleicht weniger erstrebenswert erscheinen, einer besonderen Tradition zu folgen. Doch um dies zu tun, muss man nicht etwa nur Trachten tragen oder Ähnliches. Eine Tradition ist eher etwas, dass je nach Weltregion, mit bestimmten Riten und Gebräuchen in Verbindung steht. Das ist ihre äußere Wirklichkeit.

Eigentlich aber laufen die Wurzeln aller Traditionen in unserer Welt, ihrer inneren Bedeutung nach, in einer allen gemeinsamen Urtradition zusammen, deren Brauchtum auf das Engste verbunden sind mit den Jahreszeiten auf unserer Erde, den Phasen des Mondes und dem Lauf der Gestirne. In der Welt der Moderne markieren diese Jahresereignisse, wenn überhaupt, lediglich Tage im Kalender ohne spirituelle Bedeutung. Da nämlich bestimmen nicht die inneren Vorgänge des Kosmos eine Rolle, sondern das auf der Erdoberfläche stattfindende wirtschaftliche und politische Geschehen, was für sich genommen natürlich seinen eigenen Platz im Leben der Menschen einnimmt.

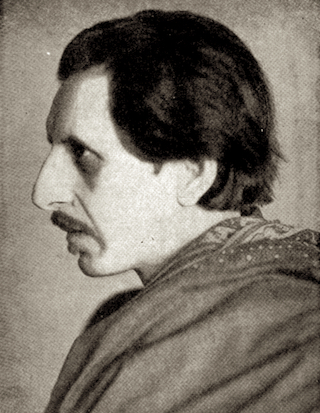

Réne Guénon

Wer sich über Traditionalismus heute unterhält, stößt unweigerlich auf den französischen Metaphysiker Réne Guénon (1886-1951). Durch sein Werk nämlich gelangte Anfang des 20. Jahrhunderts das wofür das Wort »Traditionalismus« steht, wieder in die Gemüter der Menschen. In seiner damit definierten Philosophie einer Rückbesinnung auf traditionalistische Werte und Riten, schuf er außerdem eine Gegenbewegung zur einer sich immer weiter verbreitenden Bewegung, die man schlicht als die Moderne bezeichnet.

Für Guénon existiert eine Urtradition. Aus ihr wurden ganz grundlegende spirituelle Weisheiten abgeleitet, wie sie sich der Menschheit offenbaren sollte, ganz gleich ob zum Beispiel im östlichen Vedanta, im Sufismus oder auch im Katholizismus der Templer. Im Aufkommen der modernen, säkularisierten Gesellschaften im Westen, wurden diese uralten Überlieferungen immer mehr verdrängt. Die Ration, das Abmessbare, die Menge zählte. Sie verdrängte nach und nach alles was man als Metaphysik bezeichnet, die nicht greifbare und nicht durch die Sinne wahrnehmbare Welt.

Guénons Hoffnung bestand darin, diese Urtradition wieder zu erwecken und damit den Westen in eine angemessene traditionsbewusstere Zivilisation zu überführen, etwas dass zu seiner Zeit im Orient und in Fernost noch zu bestehen schien. Hierbei sollten kleinere Gruppen, spirituell hochentwickelter Menschen dazu beitragen, indem sie seine traditionalistische Philosophie einer Ewigen Weisheit verbreiteten.

Traditionalismus und Anti-Materialismus

Guénon verfolgte eine ganz und gar anti-säkulare, wie auch anti-materialistische Weltanschauung. Dabei berief er sich stets auf die alten Traditionen im Hindusmus. Seine katholische Prägung aber ließ ihn, im Kreise seiner Zuhörer und Leser, als jemanden erscheinen der vergleichende Religionswissenschaften betreibt.

Seine Schriften über Metaphysik schienen den Vorstellungen der Kirche jedoch zu widersprechen, wodurch es schließlich zum Bruch zwischen ihm und dem Katholischen Institut (Institut catholique de Paris) kam. Denn Guénons Lehren waren mit dem katholischen Glauben schlicht unvereinbar. Man unterstellte ihm sogar eine Erneuerung der Gnosis mittels hinduistischer Philosophie zu beabsichtigen. Die Gnosis aber galt der Kirche als Mutter aller Häresien.

Das aber schien auf offizieller Ebene von Nöten gewesen zu sein, denn schließlich fand Guénon andere Partner, die mit ihm seine reformistischen Bemühungen teilten. Dazu zählte wohl sicherlich der katholische Traditionalist und Altertumswissenschaftler Louis Charbonneau-Lassay (1871-1946). Seit 1922 hatte er immer wieder Texte verfasst, die in der Zeitschrift »Regnabit« erschienen. Man nannte es auch das »Internationale Magazin des Herzen Jesu«. Über ihn sollte auch Guénon ab 1925 mit Texten beitragen, darunter etwa über den Heiligen Gral, wie auch mit Schriften, deren Inhalte auf eine gemeinschaftliche Form verschiedener Traditionen hinwies.

Das Herz Jesu verglich er da als Synonym für das Dritte Auge des indischen Gottes Shiva, was jedoch nur zu großer Verwunderung, ja Empörung beitragen sollte, so dass es dazu kam, dass man Guénon aus dem Kreise des Regnabit ausschloss. In dieser Zeit aber sammelte sich bereits eine Gruppe anderer Traditionalisten um Guénon.

Was sich damals in Paris entwickelte, war jedoch eher eine philosophische Strömung, denn das, was man erst später als Traditionalismus bezeichnen könnte. Dennoch vertrat die darin gepflegte Philosophie eine recht radikale Sichtweise auf die Moderne. Durch die Verbreitung der von Guénon und seinem Kreise vertretenen Sichtweisen wollte man eben, dass es letztendlich zu einer Auflösung der Moderne komme.

Auch wenn solch kühne Bestrebungen dem heutigen Geist recht eigenartig vorkommen dürften, wollte man durch eben solche Weisheiten von Einst, diese dem Menschen wieder näherbringen. René Guénon und sein traditionalistischer Kreis wollte zu einem Verständnis beitragen, dass jedem helfen sollte sich von der Moderne zu distanzieren, um den wahren Kern seines urtypischen Menschseins zu erkennen. Ein Studium der Veden oder der Schriften Guénons, sollte hierzu beitragen.

Zu damaliger Zeit aber beschäftigten sich die meisten Menschen mit ganz anderen Themen. Die 1920er Jahre waren in Paris und Berlin ganz und gar nicht traditionell. Man bezeichnete diese Zeit später nicht ganz zufällig als die »Wilden Zwanziger«.

So blieb Guénon und seinen Anhängern nicht nur der Traditionalismus als solcher. Sie sollten sogar den Gegenpol zur modernen Welt bilden. Dabei unterstützten sie die Gebrüder Chacornac, die damals zu den wichtigsten Herausgebern okkulter Schriften in Paris zählten. Insbesondere der »Schleier der Isis« (Originaltitel »Le Voile d’Isis«) wurde von ihnen und dem französischen Okkultisten Papus (1865-1916), seit 1890 herausgegeben. Es war eine Zeitschrift zu der ganz wesentlich auch Guénon beigetragen hatte. Wer sich länger mit der modernen Theosophie Blavatskys befasst, dem dürfte wohl gleich ins Auge fallen, dass sich die Chacornacs bei ihrer Titelwahl wohl anscheinend ganz wesentlich vom Buch »Isis Entschleiert« inspirieren ließen.

Besonders Paul Chacornac sollte in der jüngeren Geschichte des Traditionalismus eine wichtige Rolle einnehmen. Er sah in Guénon ein Genie und schrieb über dessen Werk in höchsten Tönen. Ihm nämlich hat Guénon zu verdanken dass er ab 1928 den »Schleier der Isis« in ein Magazin für Traditionalismus transformierte, ab 1933 aber den Titel änderte in »Traditionalistische Wissenschaft« (Original: »Etudes traditionnelles«).

Der Kunsthistoriker Ananda Coomaraswamy (1877-1947)

Ananda Coomaraswamy

Neben Guénon gab es aber noch einen anderen wichtigen Beitragenden: Ananda Kentish Coomaraswamy, ein angesehener Kunsthistoriker tamilischer Abstammung, der als Kurator am Institut für Indische Kunst am Bostoner Kunstmuseum arbeitete. Im Jahr 1920 schon kam er in Berührung mit den Arbeiten Guénons und glaubte in ihm den bedeutendsten Autor im Bereich des Traditionalismus gefunden zu haben. Zwar basierte der in Folge dessen entstandene Kontakt der beiden, allein auf Grundlage von Briefen, doch zusammen schufen sie etwas, das durchaus als Grundlage eines zeitgenössischen Traditionalismus dienen konnte. Guénon stellte dabei, die für seine Anhänger so großartigen Vorstellungen zum Thema Traditionalismus zur Verfügung, während Coomaraswamy die entsprechenden Forschungen dazu betrieb.

Coomaraswamy verwendete die Begriffe Tradition und Philosophia Perennis (Ewige Weisheit) synonym, was im Übrigen auch für Guénon galt. Ihr Traditionsbegriff war jedoch immer an eine Kultur gebunden, während die Philosophia Perennis für eine übergeordnete Gemeinsamkeit, offensichtlich unabhängiger Prinzipien der Metaphysik stand.

Die eher modernistische Sichtweise auf die Philosophia Perennis, wie sie später etwa durch Aldous Huxley vertreten wurde, lehnte Guénon ab. Er war ein Gegner der modernen, analytischen Philosophie des Westens. Ihm war darum die Unterscheidung wichtig zwischen »Philosophia Perennis« und der ihm geeigneter erscheinende Begriff »Sophia Perennis«. Letztendlich verwendete Guénon in seinen Schriften nur selten einen dieser Begriffe. Er bezog sich stets auf eine ursprüngliche Weltweisheit, eine Urtradition, worin er aber die Sophia Perennis oder eine entsprechende Metaphysik andeutete.

Guénons ablehnende Haltung gegenüber dem modernen Geist, rührte her von der für ihn rein materialistischen Sichtweise vieler seiner Zeitgenossen. Ihre Gesinnung erschien ihm immer mehr als eine Tendenz, die auf den allgemeinen Zerfall der westlichen Gesellschaft zusteuerte, und einer damit einhergehenden Partikularisierung in viele verschiedene Sonderinteressen. Das jedoch versuchte man, so Guénon, um damit dem Individuum eine scheinbare Qualität einzubläuen, um es in Wirklichkeit aber einem bestimmten Konsumzwang auszuliefern, was einher ging mit dem was man auch heute als Mode bezeichnet. Die Essenz des eigentlichen Daseins des Menschen aber wurde so in ein Gewand des Vergessens gehüllt. Im Zentrum der Betrachtung stand die Substanz und nicht mehr die Güte des Menschen. Der Mensch versuchte da immer mehr, eben aus diesem rein materialistisch geprägten Verhalten, neue ichbezogene Vorlieben abzuleiten und dabei auch immer mehr ausleben zu wollen.

Tradition und Moderne – Essenz und Substanz

Unsere Welt setzt sich, wie jeder weiß, nicht nur aus Mengen zusammen. Doch wie es scheint nimmt eine »Wer hat«-Mentalität immer mehr zu, ohne den eigentlichen Unterschied zu kennen zwischen Qualitäten und Quantitäten. In dieser Welt, die den Lebensbereich der Menschen darstellt, erscheinen diese beiden Prinzipien in einer Polarität zwischen Essenz und Substanz.

Gewiss ließe sich diese Polarität auch auf die Wissenschaftsdisziplinen der Menschheit übertragen, in eine nämlich esoterische (innere) und eine exoterische (äußere) Wissenschaft. Guénon galt diese Polarität aber als so wichtig, dass er ihr 1945 ein gesamtes Buch widmete: Die Herrschaft der Quantität und die Zeichen der Zeit (Originaltitel: »Le Règne de la Quantité et les Signes des Temps«). Damit war er seiner Zeit ein gutes Stück weit voraus, wenn auch aus rein pessimistischer Perspektive. Doch der Grund über solch Thema zu schreiben, scheint auf der Hand zu liegen.

In unserem allgemeinen Sprachgebrauch liegen die beiden Begriffe Qualität und Quantität einfach nebeneinander und sind nur ihrer Bedeutung nach definiert. Dabei stand für René Guénon, die Qualität der charakteristischen Eigenschaft eines Objekts, über dem, was wir Quantität nennen: die Menge der Dinge, die ja eigentlich die Voraussetzung bildet für eine Existenz in der sinnlich erfahrbaren, physischen Welt.

Qualität aber erzeugt das was man als Substanz in unserer Welt bezeichnet. Denn aus ihr bilden sich jene Erscheinungen, die wir über unsere Sinne wahrnehmen können. Man sollte aber vorsichtig sein, weil es in der Moderne viel zu häufig vorkommt, dass die Bedeutung von Menge oder Masse oft höher eingeschätzt wird, als sie tatsächlich ist. In solchem Falle nämlich fühlten sich Menschen schon immer dazu verleitet, aus dem Maß die Welt erklären zu wollen, was ja insbesondere der hohe Anspruch der modernen Wissenschaften ist.

Eher galt Guénon das von Bedeutung zu sein, was er als die Realität der Metaphysik bezeichnete, etwas nämlich, dass sich ganz und gar nicht bemessen lässt. In der modernen Welt aber misst man, zählt und baut auf Größe, Geschwindigkeit und Reichtum, während die Einfachheit, deren Essenz, eben die Qualität ist und anscheinend nicht mehr ihrem wahren Wesen nach erkannt wird. Und wenn doch, dann eben nur von ganz wenigen Menschen. Unsere Welt bestimmt also der Empirismus – eine durch Mengen bezifferte, messbare Welt abzählbarer Dinge.

Wenn Guénon nun sogar von einer Urtradition spricht, muss sie aber, wenn sie sich doch über Jahrtausende hindurch erhalten hat, von Anfang an ganz und gar nicht messbar und ganz und gar einfach gewesen sein. Wie sonst hätten sich daraus die heute so vielfältig ausgestalteten Traditionen der Völker entwickeln können?

Zwar war das, was man Quantität nennt, nicht etwas dass Guénon prinzipiell ablehnen konnte, schließlich ist ja jeder Mensch mit seinem körperlichen Dasein ein Teil dieser Welt der Mengen. Doch was ihn am modernen Zeitgeist störte, war die anscheinende Herabsetzung all dessen, was eben kein hohes Mengenmaß beziffern kann, sondern eben die bereits angedeutete Einfachheit ausmacht (das unser Denken mehr und mehr von Mengen beherrscht wird, zeigt uns ja bestens das, was man die »Sozialen Medien« nennt).

Die wahre Essenz unseres Seins umschrieb Guénon folgendermaßen:

Qualität, vorgestellt als das Wesen der Essenz, vorausgesetzt man kann das so sagen, beschränkt sich nicht nur auf unsere Welt, sondern ist anfällig dazu verwechselt zu werden, mit dem was seine eigentliche Wichtigkeit verallgemeinert. Darum dürfte es nicht verwundern, wenn in diesem Zusammenhang die Essenz das höherwertige Prinzip darstellt.

– Aus »Die Herrschaft der Quantität und die Zeichen der Zeit«

Und dieses Verallgemeinern ist eben das, was wir zuvor als Quantität definierten. Wie hoch die Qualität einer Angelegenheit oder Sache eingeschätzt wird, ist allein durch die Intuition des Intellekts wahrnehmbar und lässt sich nicht etwa durch wissenschaftliche Methoden herleiten. Der Grund ist einfach: Qualität ist kein absolutes Maß, da sie eigentlich nicht mittels Mengen bemessen werden kann, auch wenn das heute dennoch versucht wird (zum Beispiel mit einem Punktesystem).

Die Begriffe Qualität und Hierarchie stehen aber ganz eng beieinander. Guénon zog hier die Kreuzsymbolik zu Rate. Darin ordnete er der Welt des Maßes die horizontale Achse zu, der Vertikalen aber eine hierarchische Wahrheit. Somit wäre Quantität also immer nur ein Teil dessen, was sich auf einem bestimmten Grad dieser Vertikale befindet – ganz gleich ob man sich dabei auf Bewusstseinszustände oder die Verhältnisse innerhalb einer Kultur bezieht.

Aus dieser Sichtachse betrachtet, steht die Symbolik der Vertikalen, beziehungsweise des Hierarchischen, in direktem Zusammenhang mit dem was Guénon unter Tradition verstand. Da nämlich ist insbesondere die Hierarchie von Bedeutung, da sich darin die Welten des Bewusstseins gliedern lassen, sowie die Rollen von Organen einer gesellschaftlichen Kultur. Der Gleichheitsbegriff kam erst mit dem politischen Kommunismus ins Spiel, sollte aber Theorie bleiben, wie sich etwa seit dem Kalten Krieg zeigte.

Wenn Spiritualität politisch wird

Im Rahmen der Tradition ist die Hierarchie eben jene Weltordnung, worin sich das menschliche Individuum, insbesondere aus Warte eigentlich aller Religionen, durch seine Qualität auszeichnet. Denn der Mensch steht eben als ein Glied im Verhältnis zu den ihm untergeordneten und übergeordneten Wesenheiten.

Genau aber diese Sichtweise ruft sofort viele Skeptiker auf den Plan, insbesondere wenn so Begriffe wie Unterlegenheit oder Überlegenheit ins Spiel kommen, stehen sie doch ganz und gar für das was man unter »Hierarchie« versteht.

Guénons Lehre ließe sich damit durchaus auf Gesellschaft und Politik übertragen, wäre mit dem eben Gesagten dann aber ganz und gar mit hoher Brisanz behaftet, etwas das ihm die Gegner seiner traditionalistischen Weltanschauung heute vorwerfen.

In diesem Spannungsfeld auf jeden Fall, bewegt sich all das was man als die Charakteristika von Moderne und Tradition bezeichnen könnte. Darin stehen einerseits die wissenschaftliche, quantitativ definierte Welt einer andererseits qualitativ abgestuften Welt der Tradition gegenüber. Sie bilden zwei ganz deutliche Pole.

Wenn man sich den Traditionalismus Guénons damals, als neuartige philosophisch-religiöse Bewegung vorstellte, war sie aber trotzdem das Ergebnis einer Entwicklung, die sich zum einen aus dem Martinismus und andererseits aus der Modernen Theosophie entfaltete, auch wenn Guénon die Bedeutung der Theosophischen Gesellschaft ganz und gar in Frage stellte. Guénons Traditionalismus besaß außerdem nicht die selbe Massentauglichkeit wie Blavatskys Theosophie, aus der ja gewiss auch solch internationale Bewegungen wie das sogenannte »New Age« entstehen sollte.

Ein weiterer wichtiger Unterschied war Guénons allgemeiner Pessimismus und seine apokalyptischen Erwartungen, die man in Kreisen der Theosophischen Gesellschaft eher selten antraf. Für Blavatsky nämlich war die Menschheit gerade inbegriffen in einem Aufstieg aus dem Tiefpunkt des Kali-Yuga, beziehungsweise des Eisernen Zeitalters.

Für Guénon begann aber diese Talfahrt in der Bewegung des gegenwärtigen Menschheitszeitalters, schon lange vor unserer Zeit, nämlich bereits mit der Vernichtung des Templerordens (1312), wie dann später auch der Westfälische Frieden (1648), der zur Kirchentrennung führen sollte. Diese Ereignisse bedeuteten für Guénon den Beginn des spirituellen Niedergangs im Westen. Es waren die Anfänge eines 6000-jährigen Dunklen Zeitalters, wo alle Religion und Tradition schlichtweg ignoriert werden.

Ob Guénon mit dieser eher pessimistischen Weltsicht ganz und gar richtig lag, sei einmal dahingestellt, zumal der Islam, dem Guénon ja angehörte, heute die sich am schnellsten ausbreitende Weltreligion ist.

Dargah des Qutbul Akbar Imam Shadhili. Eine Dargah ist bei den Sufis ein heiliger Schrein. Gewöhnlich aber wird so auch der Treffpunkt einer Tariqa (Sufischule) bezeichnet.

Die Entstehung der Traditionalistischen Bewegung Guénons

Der große Sufi-Gelehrte Ibn Arabi (1165-1240) war damals und ist auch heute noch, ein viel verehrter Mystiker. Besonders dem schwedischen Maler John Gustaf Agelii (1869–1917) galt er viel. In seinem Werk nämlich wies Ibn Arabi stets hin auf die Wichtigkeit der Überwindung des niederen Egos und einem damit einhergehenden Verzicht auf weltliche Dinge, also eben das, worüber wir im Verlauf des bereits Gesagten ja schon sprachen. Vielmehr gelang einem erst damit die Erreichung des Zustands vom An-Nafs Al-Safiya: dem reinen, geläuterten Ich.

Agelii, besser bekannt als Ivan Aguéli und später als Abd Al-Hadi Al-Aqili, war Muslim und eingeweiht in den Al-Arabiyya Shadhiliyya Sufi-Orden. 1911 gründete er in Paris die Al-Akbariyya-Gesellschaft. Eines seiner ersten Mitglieder war René Guénon, den Aguéli in den Sufismus der eben genannten Tariqa (Bruderschaft) einführte. Von da an trug Guénon auch den muslimischen Namen Abd Al-Wahid.

Die Wirren des Ersten Weltkrieges zerstörten was aus der Modernität der sogenannten Belle Epoque entstanden war (um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert). Nach dem Zweiten Weltkrieg aber formte sich dann zum ersten Mal das, was man später »Traditionalistische Philosophie« nennen sollte und woraus die Traditionalistische Bewegung Guénons wurde. Aus dieser Situation heraus bildeten sich die Gegebenheiten, die in dieser Zeit immer mehr Menschen zum anti-modernen Traditionalismus brachten. Doch gerade als sich Guénons Traditionalistische Bewegung in Gang zu setzen schien, sollten sein Leben einige schicksalshafte Zwischenfälle durcheinanderbringen.

Auf dem Weg nach Kairo

Doch als er 1929 in Paul Chacornacs Buchhandlung die reiche amerikanische Witwe Dina Shillito kennenlernte, selbst Muslima mit einem großen Interesse für Esoterik, sollten sich seine Lebensverhältnisse auf einmal bessern, wenn auch nur für begrenzte Zeit.

Er und Shillito verließen 1930 Paris und siedelten gemeinsam über nach Kairo. Da ihr verstorbener Ehemann Ägypter gewesen war, hatte sie viele Kontakt in die Stadt am Nil. Es wäre damit also nicht falsch anzunehmen, dass die weitere Entwicklung des Traditionalismus, besonders von Shillito abhing. Das sollte eine der wichtigen Voraussetzungen sein dafür, dass Guénons Traditionalismus eine relativ deutliche Einfärbung aus Richtung Islam erhielt.

Nicht lange nach dieser Zeit aber trennten sich Guénon und Shillito, während sie nach Paris zurückkehrte, Guénon aber in Kairo verblieb. Er sollte seine französische Heimat niemals mehr wiedersehen. Nicht aber dass er kein gutes Leben in Kairo hatte. Dort nämlich heiratete er und wurde Vater von vier Kindern, nahm die ägyptische Staatsbürgerschaft an und lebte das Leben eines frommen Muslims und Sufis. Doch trotz seines frommen muslimischen Lebens, blieb er in seinem Glauben dennoch der Sophia Perennis, der Ewigen Weisheit bis zu seinem Tode aufs Engste verbunden.

Er empfand darum auch nicht, als ob er zum Islam konvertiert sei, sondern eher mit seinem Glauben sich in diese Religion hineinbewegte. Was heißt das? Nach Guénons Auffassung konnte jemand der die Einheit aller Traditionen erkannt hat, an sich keinen Glauben annehmen.

Nichts daran besagt, dass etwa eine Form von Tradition, an sich, einer anderen überlegen sei, sondern sich Gründe aufzählen lassen, die auf einen besonderen spirituellen Nutzen basieren.

– Guénon in einem Brief an den Journalisten M. Pierre Colard (1938)

Besonders in seinem Werk erscheint Guénon durchaus als Universalist und Traditionalist, statt als frommer Muslim, der er jedoch war, da er eben einen spirituellen Nutzen im Islam fand. Es mag seine Gründe gehabt haben, dass das Wissen der islamischen Kultur keinen wirklich bemerkenswerten Raum in seinem Werk einnimmt. Auch wenn er fließend Arabisch sprach, sollte er doch nicht über die Religion des Islam viel schreiben. Schließlich nimmt es viele Jahre in Anspruch klassische Arabische Texte in ihrer wirklichen Bedeutung zu verstehen, bevor man darüber sogar zu philosophieren vermag. Wer selbst Muslim ist weiß außerdem, dass man sich mitunter scharfer Kritik aussetzt, wenn man in so einem Selbstverständnis über andere Religionen schreibt (was im Übrigen ja auch jedem Christen so ergehen dürfte), wie das Guénon getan hatte.

Metaphysik und Einweihung

René Guénon galt Metaphysik als das Wissen vom Universalen. Und so ein Wissen erhebt für sich den Anspruch die Prinzipien der kosmischen Ordnung erklären zu können. Für Guénon war das aber keineswegs gleichbedeutend mit etwa der Behauptung, dass man die Inhalte dessen, was man als Metaphysik bezeichnet, auch letztendlich überhaupt definieren kann. Schließlich ist die eigentliche Universalität des Begriffs an sich schon Charakteristikum genug, etwas Allumfassendes also, von dem sich jede nur erdenkliche Definition ableiten lässt – sogar seine eigene.

Metaphysik galt Guénon als Bezeichnung für den Versuch, durch intellektuelles Wissen das Wesen des Seins zu ergründen, ganz seiner wahren Natur gemäß. Doch dies ist dann ein besonderer Vorgang, der durch eine Einweihungserfahrung stattfindet. Und so eine Einweihung ist eine ganz und gar eindeutige Sache, während etwa mystische Erfahrungen die Existenz von etwas sehr Bedeutsamem »nur« ahnen lassen. Das darin Geheime aber zu erkennen bleibt den initiatisch Erfahrenen vorbehalten. Denn die Einweihung ist so eindeutig wie unsere Geburt oder unser Tod: nichts daran muss erklärt oder gedeutet werden. Wer in die Mysterien eingeweiht wurde überwindet aber die Angst vor dem Tod und wird in seinem gegenwärtigen Leben neu geboren. So jemand ist gestorben bevor er stirbt.

Wer aber kann einen Menschen in die Mysterien einweihen? Sicher keiner, der darüber aus Büchern erfuhr und sich etwa daraus ein Initiationsritual zusammenreimte. Initiation heißt, dass einer eingeweiht wird im Rahmen einer dazu ermächtigten traditionellen Institution. Einweihung außerhalb dessen ist nicht möglich, auch wenn manche initiatorische Pseudo-Institutionen von Einweihung sprechen.

Eine traditionell gebundene Mysterien-Organisation steht unter einem spirituellen Einfluss, der dann durch einen Hohepriester auf den Neophyten übertragen wird. Im Sufismus etwa bildet ein Sheikh das neue Glied in der spirituellen Kette (arab. »Silsila«), die ihn bis auf den Propheten Mohammed (as) und damit auf Allah zurückverbindet.

Die Kleinen und die Großen Mysterien

Was durch die Eingeweihten im alten Griechenland weitergegeben wurde und wofür die klassischen Bezeichnungen »Kleine Mysterien« und »Große Mysterien« stehen, sind keine verschiedenen Arten von Einweihungsriten, sondern Grade ein und der selben Initiation. Das heißt, das wer in die Kleinen Mysterien eingeweiht wurde, den führte man in seinem menschlichen Sein zur Vollendung. So jemandem wurden Erfahrungen vermittelt, durch die er den ursprünglichen Zustand seines Menschseins wiederherstellen konnte.

Der italienische Philosoph Dante Alighieri (1265-1321) beschreibt in seiner »Göttlichen Komödie« diesen Zustand, als den Eintritt in das irdische Paradies, von wo aus einer dann ins himmlische Paradies aufzusteigen vermag. Und das schließlich ist was der Initiand in den Großen Mysterien erkennt. Darin nämlich empfindet er etwas Übermenschliches. Das ist was im Hinduismus als Erlösung aus dem Samsara vorgestellt wird, eine Befreiung also aus dem Kreislauf der Wiedergeburten. Dabei erhebt sich ein Mensch auf die Stufe des Moksha und wird damit zum Adepten.

In der islamischen Esoterik ist da die Rede vom Universalen Menschen, einem in dem sich die Taten Gottes direkt widerspiegeln, so dass er selbst wie in Gottes Auftrag auf Erden handelt. Was im alten Griechenland einem Initianden in den Kleinen Mysterien vermittelt wurde, entspricht im esoterischen Islam seiner Bedeutung nach dem Begriff vom »Al-Insan Al-Kadim«, dem ursprünglichen Zustand wahren Menschseins. Während wiederum die Initianden der Großen Mysterien an das Sein als »Al-Insan Al-Kamil« herangeführt wurden, das universale Menschsein.

Diese beiden Initiationsphasen lassen sich in Beziehung stellen zur Kreuzsymbolik. Darin ist das Bild der horizontalen Linie ein Hinweis auf eben jenen Urzustand irdischen Menschseins, das Bild der Vertikalen aber auf den vervollkommneten Zustand eines Adepten.

Aus Sicht der Hermetik sind diese beiden Formen der Initiation gleichbedeutend mit der Königsweihe und der Priesterweihe, wo insbesondere die Kreuzsymbolik Christi ins Spiel kommt, wobei Jesus ja sowohl als König und Priester in Erscheinung trat und als solcher am Kreuz den Tod fand.

Über das Selbst

Für Guénon erfüllte das Selbst des Menschen transzendente und dauerhafte Prinzipien. Damit bedingt das Selbst eine vollkommene Reinheit, so dass es sich weder individualisieren noch ändern kann. Es bedarf auch gar keines eigenen Charakters, da es sich eben durch nichts beeindrucken lässt und darum seiner Natur nach unwandelbar bleibt. Damit wird seine wesentliche Beständigkeit also durch nichts verändert. Das Selbst bleibt ewig bestehen, so wie es immer war.

Die menschliche Persönlichkeit

Wenn es nun aber um das Selbst des Menschen geht, so Guénon, kommt da auch das Wort »Persönlichkeit« ins Spiel. Damit aber bleibt das Selbst die Ursache dessen, was im Übrigen auch für das gilt, was man im Hinduismus »Ischvara« nennt, die »Göttliche Person«, die sich aus einem kosmischen Selbst als universale Erscheinung manifestiert.

Diese Persönlichkeit, sowohl menschlich wie auch göttlich, heißt im Sanskrit »Atma« oder »Paramatma«. Sie beschreibt den universalen Geist. Wenn damit also dem Persönlichen das Selbst zugrundeliegt und Atma dessen Personifikation ist, kann man sagen, dass Atma mit dem Ur-Selbst eigentlich identisch ist. Somit lässt sich der Begriff vom Selbst nur als bestimmte Seinsform differenzieren, etwas also das aus ihm entsteht, als entweder individuelles Sein oder universelles Sein. Hier kommen jene beiden Aspekte der Initiation zum Vorschein, die wir oben kennenlernten, wo der Initiand zuerst in die Kleinen Mysterien und dann in die Großen Mysterien eingeweiht wurde, wobei sich sein individuell veredeltes Sein, in ein überindividuelles, universelles Sein erhebt.

Das Offenbare

Was Rene Guénon als den »Universalen Willen« bezeichnete, galt ihm lediglich als Nicht-Offenbartes. Denn das Nicht-Offenbarte beinhaltet alle Grade jeglicher Offenbarungen und Manifestationen. Hierin liegen alle Möglichkeiten der Entstehung, worin die Vielzahl der Wesenheiten in unserer Welt, mit ihren charakteristischen Formen ausgestattet werden. Hierin liegt das, was man als Individualität bezeichnet, durch die allerdings eine begrenzte Anzahl von Bedingungen den gegebenen Zustand der Existenz beschreibt.

Menschliches Sein

Dieser Zustand ist offenkundig des Menschen körperliches Dasein an sich. Seine Individualität gleicht lediglich den ihm zugehörigen Handlungsweisen. Die nämlich rühren her von einem viel subtiler wirkenden Zustand, der einen Menschen an die außerkörperliche Form seines Seins heranzuführen vermag. Das bedeutet streng genommen, dass alle Formen der Existenz auch für alle anderen individuellen Zustände gelten, da sie sich allesamt ja erst aus einer übergeordneten Struktur zu ihrer energetisch-körperlichen Form verdichten mussten.

Man könnte darum sagen, dass der Mensch als Ganzes auch die Summe seiner Möglichkeiten umfasst. Hieraus aber bilden sich sowohl sein körperliches Dasein, wie auch die ihm zur Verfügung stehenden Arten und Weisen. Auf feinstofflicher Ebene allerdings lassen sich die von einem Menschen begehbaren Wege, noch durch weitere Handlungsweisen vermehren, nämlich dann, wenn sich der Mensch zu erweitern vermag, das heißt, wenn er dazu fähig ist sich über sein rein körperliches Dasein hinaus zu entwickeln.

Diese zwei Seinsformen des Menschen galten Guénon jedoch nicht als hierarchisch geordnet, sondern befinden sich auf der Ebene einer universalen Existenz.

Hieraus folgt, dass des Menschen Individualität zugleich weit mehr als das ist, was Westler glauben das sie sei. Vielmehr erkennen sie darin kaum mehr als eine physische Art und Weise, die jedoch nur den kleinsten Teil ihrer Möglichkeiten beinhaltet; allerdings ist diese Individualität, aber ohne das ganze Wesen zu erkennen, nur ein Zustand ihres Wesens unter einer unbegrenzten Anzahl anderer Zustände. Dazu kommt, dass die Summe aller dieser Zustände trotzdem überhaupt nichts im Vergleich zur Persönlichkeit ist, die das ganze wahre Wesen bedeutet, da es an sich seinen dauernden und unbedingten Zustand darstellt und da es nichts Anderes gibt, dass als absolute Realität betrachtet werden kann.

– Aus »Der Mensch und sein Werden gemäß dem Vedanta«

Esoterik am rechten Rand?

Guénons Einfluss auf seine Nachwelt und die Schule der Traditionalisten ist in ihren Aussagen ganz eindeutig. Das aber führte leider auch dazu, dass zu vielen seiner Bewunderer ebenfalls jene gehörten (und auch heute noch gehören), die man in Europa dem rechten politischen Flügel zuordnet. Das aber ist ein Phänomen, dass eigentlich auch in anderen Bereichen der Esoterik auftaucht. Es geht da eben ganz und gar nicht um Toleranz, was jedoch im Sinne einer Kompromisslosigkeit verstanden werden muss. Mag sein dass Menschen die sich für Esoterik interessieren grundsätzlich verständnisvolle Individuen sind. Wenn es aber um so archaische Arkana wie das Göttliche geht, werden damit höher-hierarchische Gesetzmäßigkeiten beschrieben, die eben über jeglichem Alltagsleben stehen. Eine universale Metaphysik, die die Vorgänge des Jenseits mittels besonderer Gesetzmäßigkeiten zu erklären versucht, bringt immer eine gewisse Gefahr der Missinterpretation mit sich, und zwar immer dann, wenn die Sehnsüchte des Egos mit ins Spiel kommen.

Trotz das Guénon wiederholt betonte, dass er in seinem Werk ganz und gar keine politischen Absichten verfolge, sollten sich doch einige Schriftsteller des rechten politischen Randes, von seinen Äußerungen inspiriert, zu teils rassistischen und politischen Schlussfolgerungen kommen.

In diesem Zusammenhang taucht da etwa der Name Julius Evola (1898-1974) auf, auf den Guénon einen ganz erheblichen Einfluss ausübte. Evola war ein Faschist, der mit seinen spirituellen Schriften etwa auch das Regime Benito Mussolinis beeinflussen sollte. Wer die Schriften Evolas kennt weiß allerdings auch, dass es sich um eine vielschichtigere Angelegenheit handelt, als man sie oberflächlich, nur aus exoterischer Sicht einschätzen kann. Insbesondere mit seinem 1941 veröffentlichten Werk »Grundrisse der faschistischen Rassenlehre«, glaubte man in Evola ein Glanzlicht der italienischen Rassentheorie gefunden zu haben. Auch in den Arbeiten des rumänischen Religionswissenschaftlers Mircea Eliade klingen ähnlich rechte Ideologien an, zu denen er anscheinend auch über Evola und Guénon fand.

In allen Fällen aber sind es die archaischen Gesetze der Esoterik, die schon immer Menschen dazu brachten zu radikalen Ansichten über bestimmte Themen zu kommen. Kein Wunder also dass man das Wort »Geheimwissenschaft« synonym für Esoterik, für das »Innere Wissen« verwendet, ein Wissen also, dass Menschen nur in einem okkulten, von der Öffentlichkeit abgegrenzten Kreis besprechen, um eben genau solche Missverständnisse zu vermeiden.

Das Problem besteht schon allein darin, esoterische Gesetze überhaupt in Wort und Schrift zu kommunizieren, denn jedem der über esoterisches Wissen verfügt, sind Tür und Tor geöffnet, ohne die nötige Reife mal eben bestimmte Motive und Sachverhalte, aus reiner Unwissenheit, dem Gesamtkontext zu entnehmen und zu seinem eigenen Vergnügen vielleicht vollkommen neu zu interpretieren. Aus diesem Grund findet Guénons Werk auch heute noch viel Zustimmung aus Kreisen der Neuen Rechten. Der in Europa umstrittene russische Politikphilosoph Aleksander Dugin ist vom Werk Guénons ebenso beeinflusst, wie auch der Amerikaner Stephen Bannon, der 2017 das Amt des Chef-Strategen im Weißen Haus innehatte, unter jenem umstrittenen amerikanischen Präsidenten, dessen Name hier nicht genannt werden braucht.

Es ist dabei aber immer schwierig, Verfassern von Texten zur Esoterik, eine Verantwortung zuzuschreiben, besonders wenn es darum geht dass sie namhafte Übeltäter der Weltgeschichte inspiriert haben mögen. So soll Adolf Hilter während seiner Inhaftierung das Werk Helena P. Blavatskys gelesen haben, lange nachdem die Autorin tot war. Da stellt sich die Frage ob Esoterik überhaupt etwas ist, worüber jemand veröffentlichen sollte?

Das die alten Meister der Initiation nicht über ihre Geheimnisse sprachen, scheint also einen triftigen Grund gehabt zu haben. Denn mal eben über okkultes Wissen zu erfahren ist nicht das Selbe, wie damit auch verantwortungsvoll umgehen zu können. In der jüdischen Kabbala etwa sprechen Rabbis davon, dass man erst nach dem 40. Lebensjahr beginnen soll die überlieferten kabbalistischen Schriften zu lesen, da man zuvor einfach noch nicht über genügend Lebenserfahrung verfügt.

Ein Gegner des Faschismus

Auch wenn Guénon und Evola miteinander in Beziehung standen, darf dabei nicht unbeachtet bleiben, das Guénon zu den schärfsten Kritikern Evolas zählte. Für ihn war dessen Verwicklung in die Politik Mussolinis und seine engen Verbindungen zum deutschen Nazitum, ganz und gar nicht hinnehmbar. Er fürchtete dabei auch, dass man seines mit dem Werk Evolas identifizieren könnte. Guénon nämlich prangerte die Ideologie der Faschisten scharf an, sowohl schon vor und auch während des Zweiten Weltkriegs. Guénon also einfach in die Ecke der Rechten, Rassisten und Faschisten zu stellen wäre auch darum falsch, da seine Schriften auch viele Linke und unpolitische Autoren beeinflussten und wohl auch noch beeinflussen dürften.

Das Guénon für Akademiker aber niemals eine sonderliche Bedeutung einnahm, mag einfach an der Fehleinschätzung seines Werkes liegen, was eben durch die lauten Stimmen solch radikaler Demagogen ausgefranst wurde.

Rückbesinnung auf eine gemeinsame kulturelle Wurzel

Guénon Einfluss im Bereich der neuen traditionalistischen Strömung fiel tatsächlich ganz wesentlich ins Gewicht. Vor allem sollte im 20. Jahrhundert sein Werk wieder in Erinnerung gerufen werden, denn er beschrieb darin, was man schon lange über die Weisheitslehre der Metaphysik vergessen hatte. Es war die Metaphysik die in den alten Kulturen in West und Ost den Rahmen für die Grundlage eigentlich aller spirituellen Traditionen bilden sollte, ja sogar als Basis überhaupt jeglicher Zivilisation gesehen werden kann.

Zusammen mit Ananda Coomaraswamy und dem schweizerischen Philosophen Frithjof Schuon, entstand das, was man heute als die Traditionalistische Schule bezeichnet. Coomaraswamy, Schuon und Guénon versuchten die grundlegenden Prinzipien einer Urtradition zu beschreiben, um die vergesslichen Gemüter der Moderne wieder daran zu erinnern, was man vielleicht als das »Absolute« zusammenfassen könnte. Nicht aber trat Guénon etwa auf als Weltverbesserer oder gar als Demagoge. Er versuchte wirksam anzudeuten, was lange vergessen war, doch wonach man sich anscheinend wirklich zu erinnern sehnte.

Besonders in Zeiten großer Wirren und Ungewissheit, scheint das was immer Bestand hatte, und sich auf eine Tradition zurückbesinnen kann, ein wichtiger Pol im Leben von immer mehr Menschen zu werden. Die Verantwortung dabei liegt jedoch in der Fähigkeit der Toleranz gegenüber anderen Zweigen, eben jener Urtradition, die nur dann berücksichtigt werden kann, wenn man weiß dass schon immer eine universale Metaphysik existierte, aus der eben alle Traditionen in West und Ost hervorgingen.

Titelbild: More magic pictures of the long ago (1920) von Anna Curtis Chandler.

2 Kommentare

Ihre Darstellung der

Ihre Darstellung der Grundzüge des integralen Traditionalismus – schön und gut. Nur dass derjenige, der am meisten dazu beigetragen hat, dieser Weltanschauung eine geschichtsphilosophische Rechtfertigung zu geben, schnöde als „Faschist“ abqualifiziert wird, findet meinen Widerspruch. Zumal sein politisches Engagement nur die Hülle, nicht den Kern seines Bestrebens darstellt. Was es mit diesem Kern auf sich hat, ist im Hauptwerk jenes Guénon-Schülers – das Sie mit keinem Wort erwähnen – in der nötigen Ausführlichkeit dargestellt. Dass dieser sein Bekenntnis für die „falsche Partei“ bitter hat bezahlen müssen (was Sie auch nicht erwähnen), und er dennoch nicht verzweifelt ist, verdient höchste Wertschätzung.

Steffen Kublik

Ein „Abqualifizieren“, wie

Sehr geehrter Herr Kublik,

Ein „Abqualifizieren“, wie Sie schreiben, wäre nur aus deutsch-geschichtlicher Perspektive der Gegenwart eine Fragestellung. „Fasci“, wie sie ja sicher wissen, bedeutet einfach „Bündelung“. Und das gelang Evola in der Tat in seinen Schriften, wie etwa auch in dem Buch der „Hermetischen Tradition“, einem Werk dass mir große Erkenntnisse vermittelte.

Gut auf jeden Fall, dass Sie das Thema ansprechen. Auch René Guenon wurde öfter schon in diese Ecke abgedrängt, wie auch sonst die wahre Esoterik, wie sie sich ja auch findet im Kontext der Modernen Theosophie.

Geheimwissenschaft zu veröffentlichen hat eben immer seine Gefahren – daher vielleicht besser „geheim“?

Mit freundlichen Grüßen

S. Levent Oezkan